「マーケティング」は20世紀初頭にアメリカで始まった考え方で、需要(顧客ニーズ)を作り出すことや、需要に対して販売拡大を行うため効果的なPRを行っていく方法です。

マーケティングにはさまざまな手法がありますが、この記事では、個人や中小企業の方がデジタル技術を活用することによって期待できる「マーケティング効果」についてまとめました。

マーケティングによって競合他社との差がつく

マーケティングの知識を身につけることで、競合他社に優位性を持つための、ビジネス戦略を立てることや、時間や費用の節約になります。

マーケティングが必要な理由

中小企業ではリソース不足(人材、資金、設備)が常に課題とされています。

マーケティングは、市場全体のことを理解し、自分たちの持つ製品やサービスの「強み」や「弱み」を知るところからスタートします。大きな市場の中でスペースを確保し、何かを販売する際に、どのように「人を集め」「興味を持ってもらい」「購入までつなげるのか」を考える作業です。

少ない人材と資金を使って、効率的に販売につなげるには、「より買ってくれる見込み率の高い顧客を対象に、タイミング良くPRすることが大切」になります。

なんとなく大勢の人に向けて「洋服」をPRするより、「七五三の時期に、7歳以下の子供をもつ主婦層に対して、トレンドや伝統に沿った衣装」をPRするのが効果的だということです。

より具体的な対象に向けて、具体的なPRをすることにより、効率良く見込み客を探し、購入率を高めるために戦略をたてる必要があります。

デジタルマーケティングとは?

デジタルマーケティングとは、インターネットなどのデジタルメディア(Webサイト・SNS・メール・アプリ・検索エンジン・デジタル広告等)を使って、見込み顧客(または潜在見込み顧客)の心理や行動を分析しながら、各デジタルツールによって製品やサービスの情報を配信するマーケティング活動のことです。

「デジタルによるデータ収集」+「マーケティング」をセットにすることで、より広範囲なエリアの顧客に対して、コミュニケーションが可能になります。

デジタルマーケティングのメリット

マーケティングにはさまざまな手法がありますが、デジタル化を進める上で最初の入口になるのが「ホームページ」です。

ホームページ制作に関しても、ただやみくもに他社と類似する情報を掲載するのではなく、自社が存在するマーケットの顧客層に向けてページを制作する方が効果が高まります。

インターネット黎明期の1990年~2010年頃まででしたら、「ホームページは作れば仕事する」時代がありました。しかし現在のIT業界は大きく進化し、多くの情報が飛び交う世の中になっています。

そこで活躍するのがデジタルマーケティングで、ターゲットを絞り込んで情報を配信することで、「多くの人たちの中の、特定の人たち」に向けた情報配信を可能にします。

データ収集から、設計、運用までを計画的に行うことによって、マッチングする相手とのビジネスが成立しやすくなる環境を、自ら用意することができるようになります。

海外IT企業による技術革新の影響

2022年11月にOpenAIからChatGPTというAIチャットボットがリリースされました。それに続いて2023年にGoogleからもBardというAIロボットがリリースされました。

AIが活躍する時代がすぐそこまで来ており、人間の力だけでは追い付かない作業量をあっという間にこなせる世界に変化しています。

海外ではGAFAMを中心にIT企業による技術革新が目覚ましい状況にあり、研究開発への投資も積極的に行われています。新しい技術の積極的な導入を行うことで、先駆けにつながる可能性があります。

新しい技術の導入は大手企業が積極的

大手企業は予算が大きくとりやすく、より高い競争力が求められるため、新しい技術の導入も早いところが多い傾向にあります。

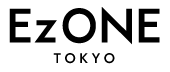

マーケティング自体はおよそ30年ほど前からありましたが、デジタル技術と組み合わせたマーケティングツールの利用について、一般企業よりも大手企業の方が導入率が高い状況です。

上場企業のMA導入率は14.6%

【調査結果抜粋】コロナ前と比較してMA導入企業数は2倍

2023年5月 Nexal.Incの調査より

新しい技術開発が進むと、それにともなって人々の生活にも変化がおとずれます。

通信利用動向調査※1によると、過去25年でインターネット普及率は3%から100%に近い状態まで増加しました。2020年時点で、13歳~60歳までのインターネット普及率は約98.5%、スマートフォンによるインターネットの利用率も年々増加傾向にあります。

時代の変化をいち早くとらえ、そこに必要な取り組みを行うことで、今後を勝ち抜くための施策が打てるようになっていきます。

総務省 令和元年版 通信利用動向調査 参照オンラインでの知名度アップや集客に役立つ

Webサイトの運用・管理には人手が必要で、SEO対策などのWebマーケティングに取り組むためには時間もお金もかかります。

ですが、Webサイトを企業の営業ツールとして位置づけ、社内でマーケティングを行うことによって、Webからの集客やブランディング効果が期待できるようになっていきます。具体的なWebマーケティングの取り組み方について解説します。

改善のためにマーケティングツールを活用する

Webマーケティングを行うためには、「Google Analytics」や「Google Search Console」といった「アクセス解析ツール」を使うことが前提です。

やみくもに施策を行っても、効果的なサイト改善効果は期待できず、努力が水の泡になってしまう可能性もあるからです。

現在の状況を把握し、問題点を見つけることによって、改善につながる施策を検討することができるようになるため、アクセス解析ツールを使ってみましょう。

SEO対策を意識して取り組む

SEO対策は、Search Engine Optimize(サーチエンジンオプティマイズ)の略で、ホームページを検索結果ページの上位に表示させる施策のことをいいます。

ホームページは、閲覧されて初めて意味があり、アクセスがないまま放置していても、集客効果は期待できません。2023年現在、日本国内の検索エンジンのシェア率は、Googleが77%を占めています。

ほとんどの人が日常的にGoogleのサービスを利用しており、Googleの検索結果の上位に表示されることで、多くのアクセス数を稼ぐことが期待できるようになります。

引用元: StatCounter Global Stats – Search Engine Market Share

Googleのアルゴリズムを理解する

Googleは、検索エンジンを年々アップデートしており、1990年代から2020年にかけて、検索エンジンの持つ機能を大幅に向上させてきました。

ひと昔前であれば、「SEO対策」=「キーワード対策」で、「該当キーワードをより多く埋め込むことが重要」という認識で、SEO対策を行うところも多く存在していました。

現在のGoogleの検索エンジンは、そういった不正に操作された情報に対応するため、検索エンジン自らが取り締まりを行うような仕組みになっています。

Googleにとっての目標は「Googleの検索エンジンをより多くの人に使ってもらうこと」ですので、Googleの利用者にとって不利益が発生する状況を好みません。つまり、「Googleの利用者にとって役に立つ情報を提供するWebサイトが1番優れている」という評価になっています。

コンテンツ設計とSEO対策

優れたWebサイトとしてGoogleに評価されるためには、掲載する情報(コンテンツ)の質が大切になります。質の高いコンテンツを制作する作業を、コンテンツマーケティングといいます。

また、技術的な改善として、ページ表示速度の強化、データ構造設計の見直し、スマートフォン最適化、画像最適化、アクセシビリティ強化などがあります。

コンテンツはその都度見直すことができますが、Webサイトの構造設計は後から修正しようとするとサイト全体に大きく影響を与える可能性があるため、最初にしっかり設計しましょう。

SEO対策を行うことにより、集客力が高まり、オンラインでの認知度・知名度の向上につながっていきます。

利用者から反響を得られるホームページが作れる

SEO対策を行うことで、Web集客力が高まることが期待できます。さらにそこから、ページの内容をターゲットに合わせて用意していくことで、反響を得られるホームページに改善することができます。

ペルソナに向けたコンテンツの作成

ペルソナとは、自社のビジネスに興味があり、購買意欲が高いであろう架空の人物をイメージしたものです。ペルソナを設定することにより、具体的にどのようなコンテンツが役に立つのかについて検討しやすくなります。

いつ、どこで、誰が、誰に向けて、何を、どういう理由で、どのようにして、のような、「5W1H」を基本に、購入するタイミングや対象を絞り込んでいきます。

新規ユーザー、既存ユーザーなど、対象に合わせて「訴求力のある中身(コンテンツ)」を作っていきます。不特定多数を対象にしていないため、相手に伝わるメッセージ性が強く、情報が届きやすくなります。

さらに、この改善を繰り返すことによって、「価値のあるコンテンツ」を生み出すことにつながり、Webサイトに訪問した利用者からの反響も得られるようになっていきます。

「育つWebサイト」を作ることができる

デジタルマーケティングのハブになるものはWebサイト(自社サイト)です。SNSや、名刺・チラシなどの販促ツールと併用する際にも、Webサイトが情報源として役に立ちます。

Webサイトは、状況に合わせて適宜見直しを行ったり、利用者が求める情報を調査して「満足度」を高めるためのサイト改善も必要になっていきます。サイト運用・改善を行うことによって、Webサイト自体が持つ集客力・販促力の強化につながっていきます。

MAなどのデジタルツール活用で効果アップ

Webサイトの利用状況を裏側から見ることによって、利用者の反応を分析し、サイトの改善点を見つけることができます。

さらにMAツール(マーケティングオートメーション)を利用すると、サイト訪問者ごとに「スコア(得点)」をつけて、「購買意欲に対する本気度」を数値化したり、どのタイミングでアプローチすればもっと販促効果が上がるかを提案してくれたりします。

MAの機能として例えば、ECサイトで、「カート落ち」を防ぐために、利用者が迷っているタイミングで「クーポン」を発行したり、行動分析によって「この商品もオススメです」と相手が好みそうな商品を提案したり、リアルタイムな接客ができるWebサイト機能を提供することもできるようになります。

MAなどのツールを使わない場合、マーケターなどの人材が手作業で解析を行いながら、改善策を練って対応を行います。

利用者の消費行動に関する変化に対応できる

最近の消費者は、何かモノを購入する際に「店頭」だけでなく「インターネット」を利用して情報収集し、「口コミ」「おすすめ」「価格」「サービス内容」などを比較検討した上で、「購買」までの意思決定にいたる人の数が増えています。この「購入まで」の行動の中に、インターネット利用が86%の割合で含まれていると言われています。

つまり、インターネット上に情報がないということは、比較検討リストの中に入っておらず、インターネットを利用する人たちに対して営業活動ができていないということになります。

従来の「足を使った営業活動」で顧客を訪問し、製品をアプローチしても、利用者は「会社や製品情報」についてインターネットから情報を収集し、購買するかどうかを決定することが考えられます。

消費者の行動を予測してWebサイトを用意しておくことによって、ゴール(目的)までの導線設計ができるようになります。特に、デジタルネイティブと呼ばれるZ世代やα世代といわれる若い層を対象に販売を行う場合、デジタル化への対応が必須であるといえるでしょう。

社内のITリテラシーが高まっていく

デジタルツールを活用して、オンライン集客の改善を行うには「会社の中にいる人たちの、ITへの意識を変化させていく」作業も必要になります。

サーバー構築や、プログラミングなどの専門的な作業に関しては、アウトソース(外注)に出して、広報活動や内部施策などできるところは社内でやる、というスタイルがおすすめです。

例えば、FacebookやInstagramなどのSNSの運用や、ブログの更新などは社内で対応します。外部委託することも可能ですが、できればその業種の専門的な情報発信や、新着記事の更新などは会社内に担当者を作って運用を行った方が費用対効果が高くなります。

ITの専門知識がなくても、WordやExcelの操作ができるレベルであれば誰にでもできる作業です。パソコン1台、スマートフォン1台あれば、対応することができます。

広報担当者に仕事を任せてみる

Webサイト運用やオンラインでの広報活動を行う中で担当者に知識を身につけてもらい、結果を少しずつ社内で共有していくことで、会社全体のITのリテラシーも高まるようになっていきます。

それまで苦手意識を持っていた「IT」という分野が、そう複雑ではなく、誰にでもできるものだった、という認識に変わっていくはずです。ITに対する苦手意識が少なくなっていくと、次は新しい取り組みへ発展させていくことにつながっていきます。

Webサイト運用やオンラインでの広報活動は、スマホやPC操作が得意な若い世代や、一般事務担当者でも対応が可能な分野です。

操作方法を覚えて実践しながら、できれば専門的なアドバイザリー(IT顧問)を配置することで、より運用効果の高いWebサイト活用と人材育成へつながっていきます。

メディアに強い企業に成長することができる

デジタルマーケティングを活用し、1つ1つのデジタルメディアできちんと運用を行っていくと、それぞれのチャネルがお互いに影響しあい、相互的に効果を発揮するようになっていきます。

このことによって、ハブとなる「Webサイト」が力を持つようになり、各情報チャネルからも集客・販促ができるようになるため、長い目で見て役に立つ自社メディア(オウンドメディア)が育っていくようになります。

メディア運用はインハウスで行う

メディアを育てるために必要なものは「マーケティング」と「人材(運用者)」です。メディア育成のために必要な時間は、1日のうち1時間と決めて運用をスタートすることもできます。

業務の空き時間を効果的に埋めることもできますし、無理なく実践することもできます。

ノウハウは少しずつ構築できます。利用者にとって有益な情報は何でしょうか?問題を解決すること?共感すること?感動を共有すること?目的に合わせてターゲットに対するアプローチを考えていきます。

社内の人材を活用して、マーケティングを行うことで、また次の施策を検討する機会にもつながります。少しずつデジタル化に対応することが、時代の変化に合わせた企業の取り組みになり、成長を続けることにも役立ちます。

デジタルマーケティングを実践してみよう!

利用者にとって価値のあるコンテンツを作っていくことの根底にあるのは「相手に対する思いやりの心」です。デジタルマーケティングでAIなどが解析してくれた情報を、人の手によって、誰かに届けるという手間をかけて、ようやく良質なコンテンツにつながっていきます。

まず、取り組んでみることが大切です。

データ収集しながら「有効な手段」に昇華させていくことで、ITに強い企業に成長していくことができます。そうなった時、貴社の持つ総合力はプラスになっているはずです。